【2025年版】ChatGPT時代のSEO対策とは?AIに選ばれるコンテンツ作りのポイントを解説

今、検索の現場では大きな変化が起きています。

それは「人だけでなく、AIも検索する時代になった」ということです。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、ユーザーの質問に対してインターネット上の情報をもとに回答を作成します。

このとき、あなたのサイトが参照されたり紹介されたりすれば、それが新たな集客の入り口になる可能性も。

そこで本記事では、「ChatGPTのようなAIに選ばれるコンテンツを作るにはどうすればいいのか?」という視点から、これからのSEO対策のポイントをわかりやすく解説していきます。

※この記事の情報は2025年5月時点での内容になります。

ChatGPTの検索の仕組み

まず前提として、ChatGPTの回答は2つの情報を元に生成されています。

| 参照元 | 内容 |

|---|---|

| ① 学習データ | ChatGPTにあらかじめ学習されているテキスト(2024年時点では2023年4月ごろまで) |

| ② リアルタイム検索 | GPT-4oやGPT-4(有料版)ではBingなどを使ったブラウジング検索が行われている |

つまり、Googleなどの検索エンジンで検索して表示されるようなページ構造・内容であれば、ChatGPTもそれを参照しやすくなるというわけです。

ChatGPTに拾われるための「コンテンツ設計」3つのポイントとは?

1.質問形式の見出しにする

ChatGPTをはじめとする生成AIは、ユーザーからの「質問」に対して最適な「回答」を生成することを目的としています。

そのため、AIが情報を見つけやすくするためには、ページ内の見出し(h2・h3など)を質問形式にすることが有効だと言われています。

例えば

- ×「ホームページ制作のポイント」

→ 漠然としていて、意図が不明瞭 - ◯「ホームページ制作で押さえるべきポイントとは?」

→ “質問”としてAIが読み取りやすくなる

このような「◯◯とは?」「◯◯の方法」「◯◯の注意点は?」といった見出しは、ChatGPTがユーザーの質問に対する答えを探す際に、参照されやすくなる傾向があります。

なぜなら、ChatGPTは、ユーザーからの質問に対して最適な回答を生成することを目的としています。

そのため、コンテンツ内に質問形式の見出しを設けることで、ChatGPTがその部分を回答の参考情報として認識しやすくなります。

また、この形式はGoogleの強調スニペット(通称「0位表示」)にも有効です。つまり、AIにも検索エンジンにも「好かれる見出し」というわけです。

検索キーワードを意識した見出しづくりは従来のSEOでも重要でしたが、今後は「ユーザーがAIにどう聞くか?」という会話的な視点がより重要になります。

2.明確で簡潔な回答を提供する

ChatGPTが参考にするコンテンツには、いくつかの特徴があります。その中でも特に大事なのが「明確で簡潔な構成」です。

- 結論ファースト(PREP法)

まず結論、そのあと理由・具体例という順番で伝えることで、AIが要点を素早くつかめます。

例:「ホームページ制作の料金相場は、一般的に30万〜100万円程度です。理由は…」 - 箇条書き・表の活用

情報が整理されていると、ChatGPTは構造ごと拾いやすくなります。

「〜のメリット3選」や「○○と××の違い比較表」なども有効。 - 1記事1テーマで完結させる

1つの記事に複数のテーマを詰め込むと焦点がぼやけ、AIにとっても読みにくいものになります。

「このページは◯◯について詳しく解説している」とAIが判断できるように、テーマごとの記事設計が大切です。

ChatGPTは構成がしっかりしたページから、要点だけを抜き取って要約する傾向があります。

読者だけでなくAIにも伝わりやすい構成にすることが、今後のSEOにおける基本といえるでしょう。

3. 実体験や専門性を盛り込む

「あなただけが書ける情報こそ、AI時代の武器になる」

ChatGPTはインターネット上の膨大な情報をもとに回答を生成します。

しかし、それらは過去の情報や一般論に偏りがちで、リアルな「体験」や「現場の声」が不足しているのも事実。

そのため、あなた自身の実体験・事例・専門的な見解を含む記事は、AIにとって価値が高く、独自性のある情報源と判断されやすくなります。

具体的には、

- 「実際に○○を導入して感じたメリット・デメリット」

- 「弊社で実施したSEO施策の結果レポート」

- 「現場でよくある相談事例とその対応策」

さらに、著者情報を明記すること(執筆者のプロフィールや経歴、SNSリンクなど)も信頼性を高める要素となります。

Googleが推奨する「EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点でも、これは重要です。

ChatGPTはYMYL(医療・法律・金融など命や生活に関わる分野)では特に誰が書いたかを重視して引用元を選ぶ傾向が強くなっています。

そのため、ビジネス系や専門性が求められる分野でも、実名・組織名の明記がある記事は優先される可能性が高いといえるでしょう。

その他の対策

ChatGPTに自社の情報をしっかり届けるためには、上記で紹介した3つの他に、サイトの土台となる技術的な部分の整備も欠かせません。

こういった基本的な部分が整っていないと、どれだけ良い内容でもAIに拾われにくくなってしまいます。

以下で、基本的な対策を表にまとめています。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| サイトマップ送信 | GoogleだけでなくBingウェブマスターツールにも登録を |

| 構造化データの活用 | 特にFAQや記事タイプにschema.orgのマークアップを入れる |

| モバイル最適化 | ChatGPTもモバイルファーストのUXを重視する傾向あり |

| 表示速度の改善 | 表示が遅いサイトはGPTのブラウジング対象になりづらい可能性も |

ChatGPTに「出やすい」コンテンツとは?

ChatGPTがウェブ検索を通じて情報を取得する際、以下のようなコンテンツが引用されやすい傾向があります。

- 法人サイトや信頼性の高いメディア

- 専門的なナレッジベース・よくある質問(FAQ)

- タイトル・構成が明確で、簡潔な文章

一方で、内容が薄く、網羅性や信頼性に欠ける記事は、参照されにくい傾向があります。

たとえば、情報源が不明確なまとめ記事や、主観的な感想中心の個人ブログ、見出しや構成が整理されていないページなどは、AIにとって「信頼できる情報」として扱われにくくなります。

ChatGPTはユーザーに“正確かつ有用な回答”を返すことを重視しているため、情報の正確性・網羅性・客観性が担保されているかどうかが、引用・要約の対象として選ばれるかを左右します。

コンテンツをAIに拾ってもらうためには、検索エンジン向けだけでなく、“AIから見た信頼性”も意識した設計が今後ますます重要になるでしょう。

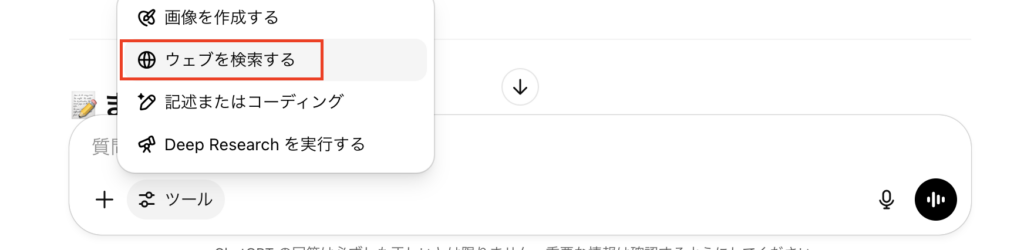

ChatGPTの検索機能はBingが使われている

また、ChatGPTのウェブ検索機能では、主にMicrosoftのBing検索エンジンが使用されています。

これはOpenAIとMicrosoftのパートナーシップに基づくものであり、ChatGPTがリアルタイムの情報を取得する際にBingの検索結果を活用しています。

つまり、ChatGPTに自社サイトの情報を参照してもらうには、Bingに対するSEO対策も意識することが大切です。

具体的な対策方法を、以下の表にまとめました。

| 対策項目 | 内容 |

|---|---|

| Bing Webmaster Toolsにサイトを登録する | Google Search Consoleと同様に、サイトマップ送信・クロール状況の確認・インデックス登録が可能です。 ▶︎ Bing Webmaster Tools |

| 構造化データ(Schema.org)を正しく設定する | FAQや記事、著者情報などにマークアップを施すことで、AIが情報をより正確に認識しやすくなります。 |

| ページタイトルや見出しを明確かつシンプルにする | BingもChatGPTも、明確な階層構造(h1〜h3)などで整理されたページを評価しやすくなります。 |

| モバイル対応・高速表示の実現 | 表示速度やモバイル最適化は、検索エンジン全般での評価項目であり、ChatGPTの参照基準にも影響すると考えられます。 |

| 信頼性のある著者・運営情報を明記する | AIは「誰が書いたか」に注目しているため、著者プロフィールや運営者情報の記載も重要です。 |

まとめ

SEOは、もはや「Google対策」だけを意識していれば十分という時代ではありません。

今、検索の主導権は徐々に人間からAIへと移りつつあります。

ChatGPTのような生成AIが、ユーザーの質問に対して最適な情報を「検索し、要約し、届ける」という新たな検索体験をつくり出しています。

こうした時代の中で、自社のコンテンツがAIにとって「信頼できる情報源」として扱われるかどうかは、今後の集客やブランディングにおいて大きな差となって現れてくるはずです。

検索行動の変化に対応し、AIに選ばれるコンテンツを今から整えておくことは、未来のSEOの本質的な第一歩ともいえるでしょう。

できることから一つずつ取り組み、AI時代の検索に備えていきましょう。