【WordPressでのSEO対策】基本設定からプラグイン活用、実際の成功事例まで解説

「WordPressはSEOに強い」とよく言われています。

しかし、初期設定のままでは検索結果に上がらず、せっかくのWebサイトが埋もれてしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、初心者でもできるWordPressのSEO対策を、基本設定からプラグイン活用まで順序立てて解説します。

さらに、実際に成果を出した中小企業の成功事例も紹介しながら、明日から実践できるポイントを整理します。

WordPressは本当にSEOに強いのか?

WordPressは世界で最も利用されているCMS(コンテンツ管理システム)のひとつで、SEOにおいても有利とされる理由がいくつかあります。

- HTML構造が比較的クリーンで検索エンジンに認識されやすい

多くのWordPressテーマは、検索エンジンが理解しやすいHTML構造で作られており、クローラーが効率的にページを認識できます。 - テーマやプラグインでSEO最適化が可能

専門知識がなくても、SEO用プラグインを導入すればメタディスクリプションやサイトマップ生成など、基本的なSEO施策をすぐに設定できます。 - 拡張性が高く、技術的SEO(高速化や構造化データ対応)もしやすい

サイト表示の高速化や構造化データの追加、AMP対応など、技術的なSEO施策もプラグインやカスタマイズで実現可能です。

ただし注意すべきは、「WordPressを使っているだけで自動的に検索上位になるわけではない」という点です。

初期状態のままではSEO要素が不足しているため、上位表示を狙うには基本設定と日々の運用が不可欠です。

まず最初にやるべき基本設定

WordPressを導入した直後に必ず押さえておきたいのが「基本設定」です。

ここを整えないままサイトを公開しても、せっかくのコンテンツが検索に評価されにくくなり、集客のチャンスを逃してしまいます。

逆に言えば、この初期設定を正しく行うだけで、SEOの土台がしっかりとできます。

初心者でもすぐに取り組める5つの設定を解説します。

1. パーマリンク設定

パーマリンクとは、記事や固定ページごとに設定されるURLのことです。

https://example.com/service/ や https://example.com/blog/wordpress-seo/のような形になります。

WordPressの初期状態では、記事のURLが https://example.com/?p=123 のように自動生成されます。

しかし、このままでは検索エンジンにもユーザーにも内容が伝わりません。

できる限りシンプルで、かつ人間が理解しやすいパーマリンクが最適だと考えられます。

パーマリンクを設定するポイントは以下の通りです。

- 英単語やローマ字で短くまとめる

- キーワードを適度に含める(ただし詰め込みすぎない)

- 日本語URLは文字化けの原因になるため避ける

パーマリンクは途中で変更するとリンク切れを起こすため、最初に必ず設定しておくべき項目になりまう。

設定方法

- WordPress管理画面の 「設定」 → 「パーマリンク」 を開く

- 「パーマリンク構造」で 「投稿名」 を選択

(URLがhttps://example.com/sample-post/の形式になる) - 必要に応じて「カスタム構造」でスラッグを調整

※スラッグとは記事ごとのURL部分(例:wordpress-seo)。記事編集画面の右側「パーマリンク」欄から編集できます。

2. タイトルとメタディスクリプションの最適化

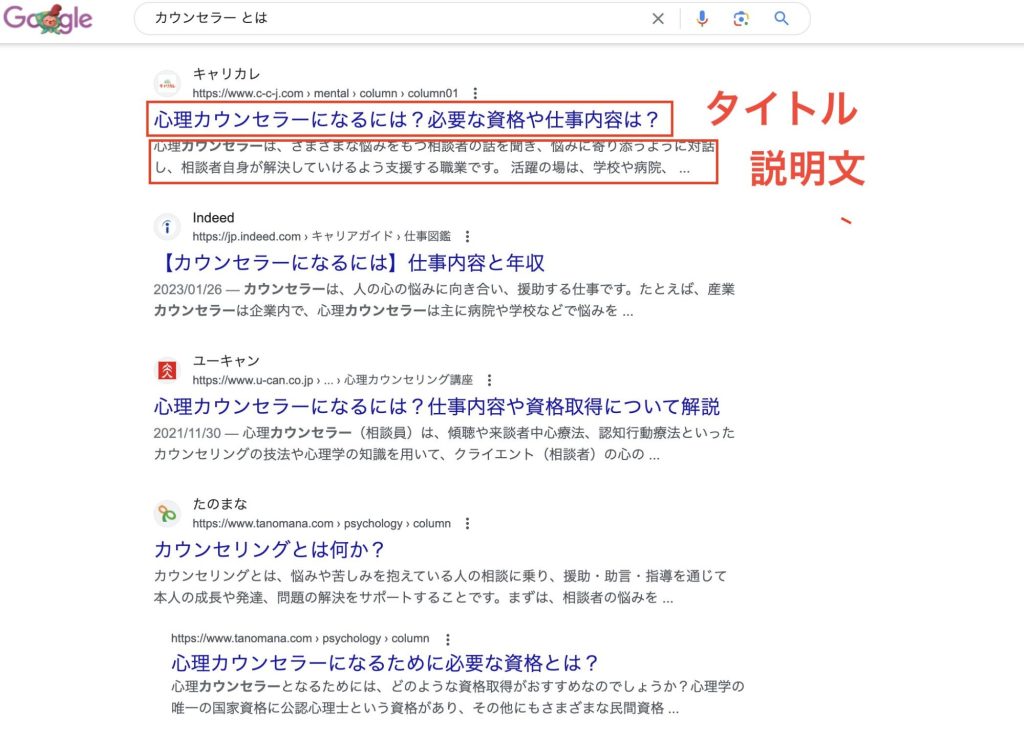

タイトルは検索結果に表示される見出し、メタディスクリプションはその下に出る説明文です。

ページのタイトル(titleタグ)とメタディスクリプションは、検索結果に表示されるもっとも重要な情報です。

適当につけるのではなく、検索キーワードをしっかり意識して情報を入れるようにしましょう。

タイトルとメタディスクリプション最適化のポイントは、それぞれ以下の通りです。

タイトルのポイント

- 狙いたい検索キーワードを必ず含める

- ユーザーに「クリックする理由」を提示する

- 32文字前後に収める

メタディスクリプションのポイント

- ページ内容を120〜150文字で簡潔にまとめる

- 読者の疑問に答える形にする

- ページごとに固有の説明文を設定する

これらを放置して自動生成に任せると、本文の一部が切り取られてしまい、ユーザーにも検索エンジンにも訴求力のない結果になります。

設定方法

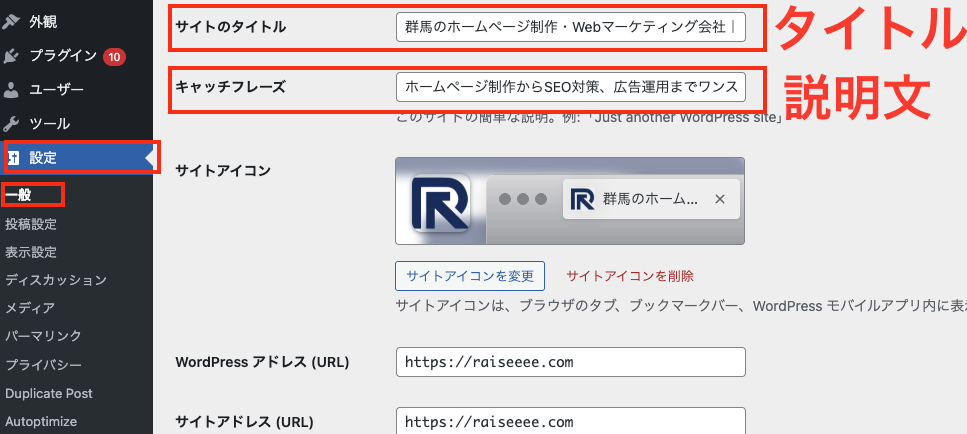

WordPress管理画面から直接設定可能です。

- 「設定」 → 「一般」 を開く

- 「サイトのタイトル」と「キャッチフレーズ」を入力

- サイトタイトル:ブランド名や事業内容を含める

- キャッチフレーズ:120〜150文字でサイト全体の説明を記載

- 検索結果ではこの「キャッチフレーズ」がトップページのメタディスクリプションとして使われます。

WordPressの標準機能ではメタディスクリプションを直接設定できないことが多いため、All in One SEO PackやYoast SEO、Rank Math といったプラグインを導入するのが一般的です。

3. SSL対応(https化)

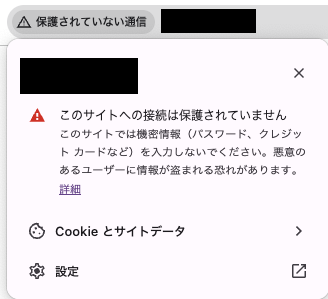

SSLとは、サイトを暗号化して「http://」ではなく「https://」で表示させる仕組みのことです。

URLが「http://」ではなく「https://」で始まり、アドレスバーに鍵マークがついているサイトはSSL対応済みです。

GoogleはSSL対応をランキング要因のひとつにしており、対応していないサイトは「保護されていません」と表示されることもあります。

特にフォームや問い合わせページを持つ企業サイトでは必須の設定です。

SSL対応のメリット

- ユーザーに「安心して利用できるサイト」と伝えられる

- 問い合わせフォームや購入フォームで個人情報を保護できる

- Google検索で評価がプラスになる

設定方法

現在の主要なレンタルサーバー(エックスサーバー、ConoHa WING、ロリポップなど)は、独自SSLを無料で提供しています。

そのため、まずサーバー側でSSLを有効化してからWordPressをインストールするのが基本の流れです。

これでインストール直後からサイトが「https://」で運用され、余計な設定作業を省けます。

4. モバイルフレンドリー対応

モバイルフレンドリーとは、スマホやタブレットなどモバイル端末でも快適に閲覧できるデザインや機能を備えていることを指します。

Googleは検索順位を決める際に「モバイル版のページ内容」を基準に評価するモバイルファーストインデックスを採用しています。

そのため、スマホ表示で見づらいサイトは順位が下がり、逆にモバイル対応が整っているサイトは評価が高くなります。

モバイルフレンドリー対応のメリット

- 検索順位の改善(Googleの評価アップ)

- ユーザーの離脱率を下げ、問い合わせや購入につながりやすい

- SNSやLINEからのアクセス(モバイル流入)に強くなる

設定方法

WordPressであれば、レスポンシブ対応のテーマを使用すれば簡単な設定で自動的にモバイル表示に対応でき、複雑な調整を行わなくても基本的には安心です。

ただし実際の画面で文字が小さすぎたり、ボタンが押しづらかったりしないかは、必ずスマホプレビューで確認し、必要に応じて調整することが大切です。

5. サイトマップと検索エンジンへの登録

サイトマップとは、サイト内のページ構成を一覧化したファイル(XML形式)で、検索エンジンに「このサイトにはどんなページがあるか」を伝える役割を持ちます。サイトマップを送信することで、Googleなどの検索エンジンがページを効率的にクロールし、インデックス(検索結果への登録)されやすくなります。

WordPressでは、SEOプラグインを使う・サイトマップ専用プラグインを使う・WordPress標準機能を使う、という3つの方法でサイトマップを自動生成できます。

いずれも基本的な設定で利用できるため、初心者でも簡単に導入可能です。

具体的なプラグインの種類や特徴については、この後の「プラグインを活用してSEOを強化する」で解説します。

プラグインを活用してSEOを強化する

WordPressの大きな強みのひとつは、プラグインによってSEO機能を柔軟に拡張できる点です。

標準機能のままでは不十分な部分を補い、検索エンジンに評価されやすいサイトを作ることができます。

特にSEO対策に関するプラグインは「総合型」と「単機能型」に大きく分けられます。

総合型SEOプラグイン

1つ導入するだけで、タイトルやメタディスクリプションの最適化、サイトマップの自動生成、OGP(SNSシェア用タグ)の設定など、SEOの基本要素を一括管理できます。

代表的な統合型SEOプラグインは以下の3つです。

All in One SEO

- シンプルで初心者でも扱いやすい

- タイトル・ディスクリプション設定、サイトマップ生成など必須機能を網羅

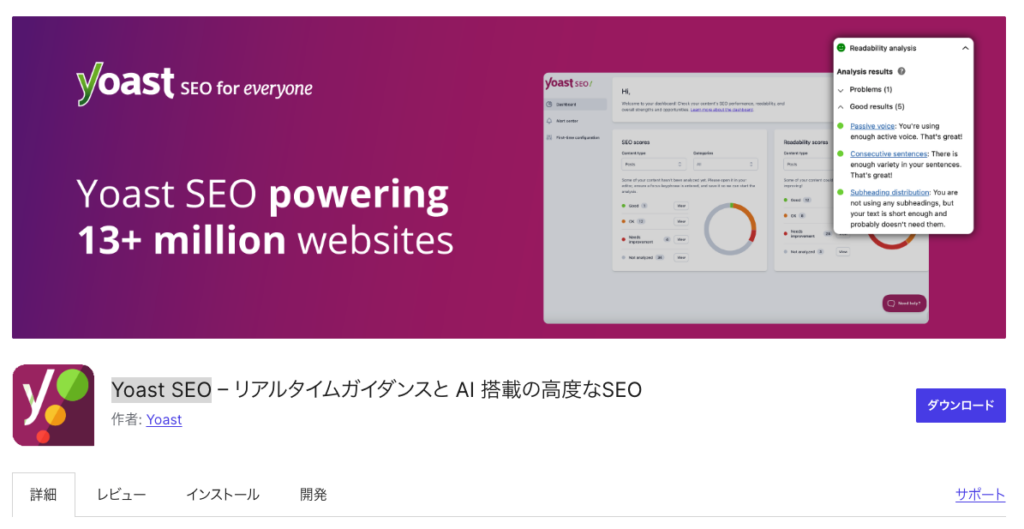

Yoast SEO

- 投稿画面で「キーワードを含めているか」「見出しの構成は適切か」などを視覚的に評価

- SEOライティングの指針を確認しながら記事を作成できる

Rank Math SEO

- 高機能ながら動作が軽快

- 構造化データやリッチリザルトへの対応など、より高度な施策に強い

- 無料版でも機能が豊富で、近年人気が急上昇中

単機能プラグイン

総合型を導入しなくても、特定のSEO機能だけを補うことも可能です。

サイトマップ系

Google XML Sitemaps

サイト内のページや投稿を自動でXML形式にまとめ、検索エンジンに効率的に伝えるためのプラグインです。

新しい記事を公開すると検索エンジンに通知してくれる機能もあり、インデックスのスピードを高めるのに役立ちます。

XML Sitemap & Google News

通常のサイトマップに加えてGoogleニュース用のサイトマップも生成できる点が特徴です。

情報発信の多いメディアサイトやニュース系のサイト運営に適しています。

高速化系

WP Super Cache

ページをキャッシュとして保存し、次回以降の表示を高速化するプラグインです。

設定がシンプルで初心者でも使いやすく、サイト全体の表示速度を手軽に改善できます。

EWWW Image Optimizer

画像を自動で圧縮・最適化するプラグインです。

画質をほとんど落とさずに容量を軽くでき、既存の画像もまとめて処理できるため、モバイルユーザーにとって快適な閲覧環境を提供できます。

統合型と単機能はどちらがおすすめ?

- 初心者や中小企業サイト運営者は、まずは総合型のSEOプラグインを1つ導入するのが効率的。基本のSEO要素を漏れなくカバーできます。

- 必要に応じて単機能プラグインを追加し、速度改善やSNS連携など、自社サイトに不足している部分だけを補強するのが理想です。

プラグインは便利ですが、入れすぎるとサイトが重くなる原因にもなります。あくまで「必要なものを必要なだけ」というバランスが重要です。

コンテンツSEO(高品質なコンテンツを継続的に制作・発信する)

コンテンツSEOとは、かんたんに言うと、読者の役に立つ記事を作り続けて、検索から来る人を増やすやり方です。

小手先のテクニックではなく、「このサイトは信頼できる」「ここに来れば解決できる」と思ってもらえる情報を積み上げていきます。

目指すゴール

- 広告に頼らず安定して人が来る(記事が“資産”になる)

- 専門性や信頼感が伝わる(問い合わせにつながりやすくなる)

- 何度も来てくれる読者が増える(関係が深まる)

どんなキーワードを狙う?

検索意図は大きく「情報収集型/案内型/取引型」に分かれます。

コンテンツSEOの主戦場は情報収集型(例:「○○とは」「○○ やり方」「○○ 選び方」)です。

商品ページだけでは拾いにくい検索を、解説記事・事例記事・やり方記事で取りにいき、記事の最後でサービスページへつなげます。

進め方(4ステップ)

- キーワードを決める

だれに読んでほしいか(相手)と、どんな場面で調べるか(悩み)を決め、関連する言葉をリスト化します。 - 記事の設計図を作る

見出し(H2/H3)で「読者の悩み → 解決方法 → 根拠 → 次に何をすればいいか」の順に並べます。 - 原稿を書く

体験談・写真・数字など自分たちだけが持っている情報を入れます。むずかしい言葉は言い換え、図や表で分かりやすく。 - 公開後に見直す

検索結果での表示回数、クリック率、滞在時間、問い合わせの数を毎月チェック。足りない所を直していきます。

体制(ひとりでもOK、できれば役割分担)

- 考える人(テーマ・キーワードを決める)

- 編集する人(見出しや流れを整える)

- 書く人(文章にする)

できれば画像を作る人/チェックする人がいると安心。

作業ルール(表記ゆれ、画像の使い方、リンクの貼り方)はメモなど、可視化して共有しておくと、誰がやっても品質が揃います。

運用のコツ

- 少量でも毎月続ける(例:月2本でもOK)

- 記事どうしをつなぐ(関連リンクで「調べる→比べる→問い合わせ」の道を作る)

- 自社の“生の情報”を入れる(現場写真、実測値、失敗と学び)

注意すること

- 数を増やすだけでは成果は出ない(中身が薄いと逆効果)

- 検索エンジン向けの無理なキーワード詰め込みはNG(まず読者が読みやすいか)

- 出しっぱなしにしない(数字を見て直す。これがいちばん効きます)

サイト高速化と技術的SEO

SEOでは、記事の内容と同じくらい「ページを快適に読めるかどうか」が重要です。

特に表示速度はGoogleの評価基準に含まれており、ページの読み込みが遅いと順位が下がりやすく、ユーザーも待たされることで離脱してしまいます。

高速化の主な取り組み

- キャッシュの活用

ページを一時的に保存しておき、次回以降の表示を速くする仕組みです。サイトの処理を軽くし、アクセスが集中しても安定した表示が可能になります。 - 画像の軽量化

ページの重さは画像が原因であるケースはとても多いです。サイズを適切に調整したり、軽量な形式(WebPなど)を使うことで、速度は大きく改善します。 - サーバー環境の見直し

いくら工夫しても、基盤となるサーバーが遅ければ限界があります。高速かつ安定したサーバーを選ぶことは、SEOの基礎体力づくりとも言えます。

継続的な改善が大切

高速化は一度やって終わりではなく、定期的に点検することが重要です。

Googleの無料ツール「PageSpeed Insights」や「Lighthouse」を使えば、どこに改善余地があるのかを把握できます。

サイト更新を続ける中で画像やコードが増えれば速度は落ちやすいため、定期的にチェックし改善していきましょう。

WordPressでのSEO対策-成功事例-

ここまで基本設定やプラグイン活用、コンテンツSEOについて解説してきましたが、実際にWordPressでSEO対策を行い、大きな成果を上げた事例をご紹介します。

事例①:約半年でPV14倍・EC売上約8.4倍を達成(合同会社和香様)

- 課題:ECサイトを運営していたが、アクセスが少なく売上が伸び悩んでいた。

- 取り組み:WordPress+EC機能を活用し、商品ページをSEOに最適化。特に「商品名+地域名」「利用シーン」を意識した記事コンテンツを追加し、内部リンクで回遊性を高めた。

- 成果:わずか半年でPVは14倍に増加。検索流入が売上につながり、ECの売上は8.4倍にまで成長。SEO対策が直接的に収益向上につながった事例となった。

詳しくはこちら↓

事例②:1年で月間PV10倍以上、大手企業からの問い合わせも増加(株式会社メンタル・リンク様)

- 課題:サービスサイトを運営していたが、検索からの流入が少なく、潜在顧客に届いていなかった。

- 取り組み:WordPressのSEO基本設定を見直し、専門分野に関するブログ記事を定期的に公開。検索意図に合ったテーマを掘り下げ、事例紹介やFAQを充実させた。

- 成果:1年で月間PVが10倍以上に成長。検索からの流入が増えたことで、大手企業からの問い合わせが増加し、営業機会が大きく拡大。

詳しくはこちら↓

事例③:新規立ち上げメディアで3ヶ月で月間5,000PVを達成(株式会社ROCCA様)

- 課題:新規事業のメディアサイト立ち上げにあたり、知名度ゼロからアクセスを増やす必要があった。

- 取り組み:WordPressをベースに、検索キーワードを徹底的に調査。記事ごとに適切なタイトル・ディスクリプションを設定し、内部リンクで関連記事をつなげる仕組みを構築。

- 成果:公開からわずか3ヶ月で月間5,000PVを突破。SNS経由ではなくSEO経由で安定したアクセスを獲得できる体制が整った。

詳しくはこちら↓

まとめ

WordPressはSEOに強い土台を持っていますが、初期設定やプラグイン、コンテンツの工夫がなければ効果を発揮しません。

今回紹介した事例からも分かるように、小さな改善を積み重ねれば、中小企業でも検索上位を実現し、問い合わせや売上につなげることができます。

まずはタイトルタグやメタディスクリプションタグの整備といった基本から取り組み、少しずつ改善を続けていきましょう。